O Oriente contra Ocidente

Por Olavo de Carvalho

Este é o Capítulo XVI do meu livro A Marcha dos Abismos. A Dupla Tragédia da Utopia, que ainda não pude terminar para publicação. Redigido em 2017, este é um dos inumeráveis escritos e gravações de aulas que provam, para suprema decepção de Ninguéns e ninguemzistas, a insuperável distância crítica que me separa de todo “perenialismo” guénoniano-schuoniano.

A destruição do Ocidente, no entanto, não seria nem mesmo pensável se aos males reais e supostos da civilização visada se opusesse apenas a crítica, por mais corrosiva que fosse. Era preciso levantar no horizonte a imagem de uma alternativa, de um antimodelo, investido de todas as virtudes que faltavam à civilização criticada. Só assim a crítica perderia o ar de mera objeção teórica e se transformaria no guiamento prático em direção a uma meta real. Essa meta, por sua vez, não poderia resumir-se à imagem embelezada de um socialismo futuro, que justamente por ser apenas um ideal hipotético perdia metade da sua força de ataque.

Foi assim que ao amaldiçoado Ocidente acabou se opondo, quase que por automatismo, o mais óbvio e o mais fácil modelo alternativo cuja simples localização no espaço parecia predestinar a esse papel: o Oriente.

A invasão das idéias orientais começou no século XIX com a Sociedade Teosófica de Madame Blavatski, o orientalismo universitário e a moda dos temas orientais nas artes plásticas e na música. Logo sofreu um upgrade considerável pelas mãos de Carl-G. Jung, do eruditíssimo historiador romeno Mircea Eliade e de inúmeros estudiosos de primeira ordem, como Heinrich Zimmer, o conde de Durckheim e Ananda K. Coomaraswamy.

Mas até aí tudo não passava do resgate de patrimônios espirituais, intelectuais e estéticos de valor genuíno, que em nada podiam fazer mal à civilização do Ocidente. Ao contrário, o fato de que ela se abrisse a esses valores só mostrava a autenticidade das suas pretensões universalistas e a sua capacidade de absorver, sem preconceitos, toda sorte de conhecimentos.

O culto do Oriente só assumiu as feições de um confronto belicoso mediante as obras e a influência de um personagem tido como uma das encarnações máximas do tradicionalismo reacionário no século XX, cujas contribuições decisivas ao “espírito de 68” são ainda o mais bem guardado segredo de polichinelo que já se viu no mundo.

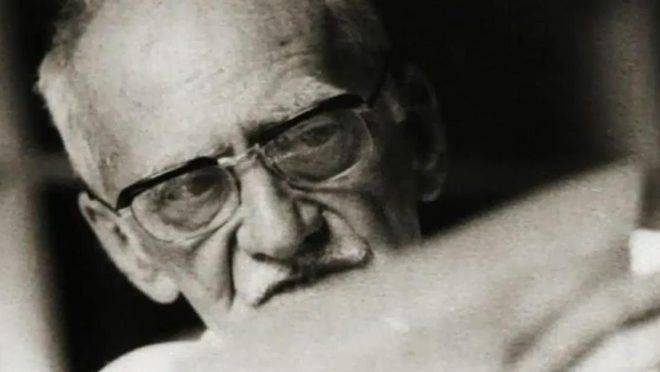

Refiro-me ao doutrinário francês René Guénon (1886-1951), que terminou seus dias no Egito como devoto muçulmano. Seu livro Oriente e Ocidente, de 1924, sob as aparências de um mero estudo comparativo, é uma verdadeira declaração de guerra, culminando no esboço de um plano para a ocupação cultural e mesmo militar do Ocidente pelas forças orientais, especialmente islâmicas.

Seja por ignorância genuína, seja por astúcia, Guénon reduz a civilização do Ocidente a uma mescla de capitalismo, materialismo cientificista e pseudo-religiões populares. Os últimos resíduos de espiritualidade que ele enxerga nela são a Maçonaria decadente e o catolicismo reduzido a uma perspectiva “exotérica”, já sem contato com as “fontes da Tradição primordial”. Fontes localizadas, é claro, no Oriente, mais especificamente nas regiões da Sibéria Central, da Malásia e do Tibete percorridas por Ferdinand Ossendowski em 1920 segundo a narrativa de Bêtes, Hommes et Dieux onde o famoso explorador conta ter penetrado no santuário subterrâneo do próprio “Rei do Mundo”. Coincidência ou não, essas regiões são as mesmas onde se concentra a maioria das “Sete Torres do Diabo”, centros irradiadores, segundo o próprio Guénon, de influência diabólica sobre o planeta inteiro.

De todos os sinais da pujança espiritual católica na época — as aparições de Fátima, os milagres do Sto. Padre Pio, o florescimento da vida intelectual católica na primeira metade do século XX —, Guénon nada quis saber. Para ele, tudo o que não tivesse um canal direto com os templos desconhecidos de Agartha e Shamballa era no máximo exoterismo, se não antitradição pura e simples.

Dessa imagem unilateral de um Ocidente espiritualmente devastado, Guénon só via três saídas possíveis: a queda definitiva na barbárie, a restauração da Igreja católica sob a orientação secreta de mestres espirituais islâmicos e a ocupação do Ocidente pelo Islam, seja por invasão cultural, seja manu militari.

Em contraste com o reducionismo caricatural da sua visão do Ocidente, a imagem que ele tinha das civilizações orientais era tão encantadoramente idealizada que ele chegou a proclamar que o bolchevismo jamais penetraria na China, tão sólidas eram as “defesas espirituais” (sic) da tradição chinesa. Não somente penetrou, como instalou ali uma tirania genocida duradoura cuja violência ultrapassou em muito a da União Soviética e países satélites. Um possante magneto nas redondezas deve ter desorientado por momentos a agulha da “bússola infalível” que Michel Valsân acreditou ver em René Guénon.

A geração seguinte de guénonianos não mudou de retórica. Seyyed Hossein Nasr, em Knowledge and the Sacred (1981), descreve toda a história intelectual do Ocidente como mera preparação para o advento do Salvador, René Guénon, e, em Ideals and Realities of Islam (1966), só confronta os belos ideais da civilização islâmica com as tristes realidades do Ocidente, sem lhe ocorrer que essa comparação das virtudes de um com os defeitos do outro bem poderia ser invertida.

Durante décadas a devoção orientalista foi um culto privado no seio de grupos de intelectuais e ricos aficionados, inspirando inumeráveis peregrinações em busca da “sabedoria” e a criação de centros de meditação e retiro espiritual como o Monte Verità, em Ascona, Suíça, a “Escola da Sabedoria” de Hermann Keyserling em Darmstadt, Alemanha, e o célebre castelo de Georges Gurdjeff no Prieuré des Basses Loges em Avon, França.

A partir dos anos 50, no entanto, promovida em grande parte pela indústria do show business e por celebridades das letras e das artes, a moda das doutrinas e práticas orientais expandiu-se a imensas faixas da população na Europa e sobretudo nos EUA, constituindo um fenômeno que só pode ser corretamente descrito como uma desaculturação em massa — com certeza o mais rude golpe sofrido pela civilização do Ocidente antes da invasão islâmica que viria nos anos 90.

A contribuição dos poetas da beat generation à popularização da moda oriental não foi pequena:

“Os Beats não apenas adaptaram os ensinamentos de sabedoria do Oriente a um terreno novo, especificamente americano; eles também articularam esses ensinamentos num ritmo vernacular, jazzístico, das ruas, abrindo para a platéia popular o que tinha sido domínio de acadêmicos sufocantes e tradutores pomposos… A voz dos poetas americanos recontava os ensinamentos do Buda para o público geral pela primeira vez.”

Em 1962, com a fundação do Instituto Esalen em Big Sur, Califórnia, a revolta “espiritual” contra o Ocidente moderno já havia alcançado as dimensões de um movimento unificado e autoconsciente. O Instituto tornou-se rapidamente o centro aglutinador daquilo que depois viria a ser designado com o nome de New Age.

Para agravar ainda mais o estado de coisas, tanto na América quanto na Europa a onda orientalista veio junto com um novo estilo de crítica cultural que se disseminou rapidamente na mídia e nas universidades, representado pela Escola de Frankfurt e por tipos como C. Wright Mills, Margaret Mead e Saul Alinsky, entre outros, de cujos escritos a civilização ocidental moderna emergia, na mais branda das hipóteses, exatamente como a havia descrito René Guénon: uma anomalia, um desvio do padrão universal humano, uma doença que tinha de ser eliminada a todo preço. Embora atuando em campos aparentemente distintos, culturalmente New Age e New Left concorriam para o mesmo fim. Na verdade, sem o aporte concomitante da New Age, a Nova Esquerda teria ficado limitada ao campo superficial da politica stricto sensu, sem apoio na tremenda revolução dos costumes, dos sentimentos e dos estilos de vida que marcou os anos 60-70.

Aqui o guénoniano ou schuoniano de estrita observância pode alegar que seus mestres, bem como todas as organizações esotéricas “autênticamente tradicionais”, abominam a New Age e por isso não podem ter nada a ver com o orientalismo vulgar de Esalen e dos Beats ou com nenhuma outra forma de “pseudo-iniciação” ou “contra-iniciação”. Mas esse argumento é inócuo, pois, como observou um dos mais eminentes discípulos e intérpretes de René Guénon,

“Hostis por princípio a um mundo regido por aquela ‘lei de Newton’ metafísica que tem por nome ‘degenerescência cíclica’, organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas, in re, complementar: restaurar, para cada indivíduo ‘qualificado’, o nível de consciência original, designado como estado primordial ou adâmico, e, de modo menos confessável, acelerar em modo ‘subversivo’ o processo de decadência coletiva que, só ele, permitirá o advento de um novo ciclo.”

Mais explícita confissão da parceria discreta da “iniciação” com a “pseudo-iniciação” e a “contra-iniciação” não se poderia exigir.